La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée en juin 1992 à Rio de Janeiro, a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

Afin d’atteindre cet objectif, le protocole de Kyoto, signé en décembre 1997, a fixé pour les pays développés des engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4, HFC, PFC, SF6). Les 38 pays industrialisés signataires (dont l’Union européenne à 15) devaient ainsi réduire globalement leurs émissions sur leur territoire de 5 % sur la période 2008-2012, par rapport aux niveaux de 1990.

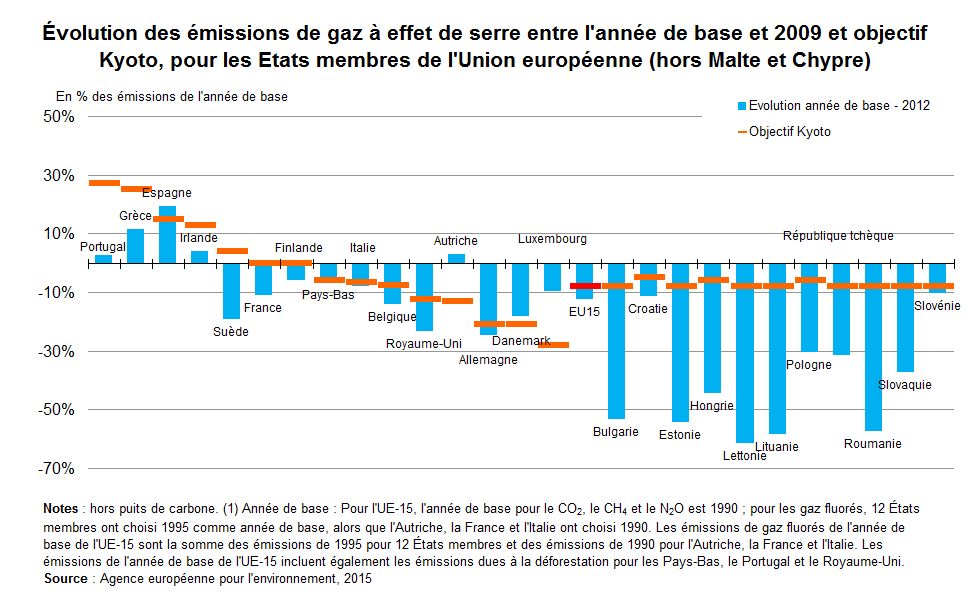

Dans le cadre de ce protocole, l’Union européenne à 15 (UE-15) avait pour objectif de réduire de 8 % ses émissions sur la période 2008-2012, cet objectif se déclinant différemment pour chaque État. Pour les pays adhérents à l'Union européenne après 2004, l'objectif individuel de réduction est fixé à - 8 %, hormis pour Malte et Chypre exempts d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre.

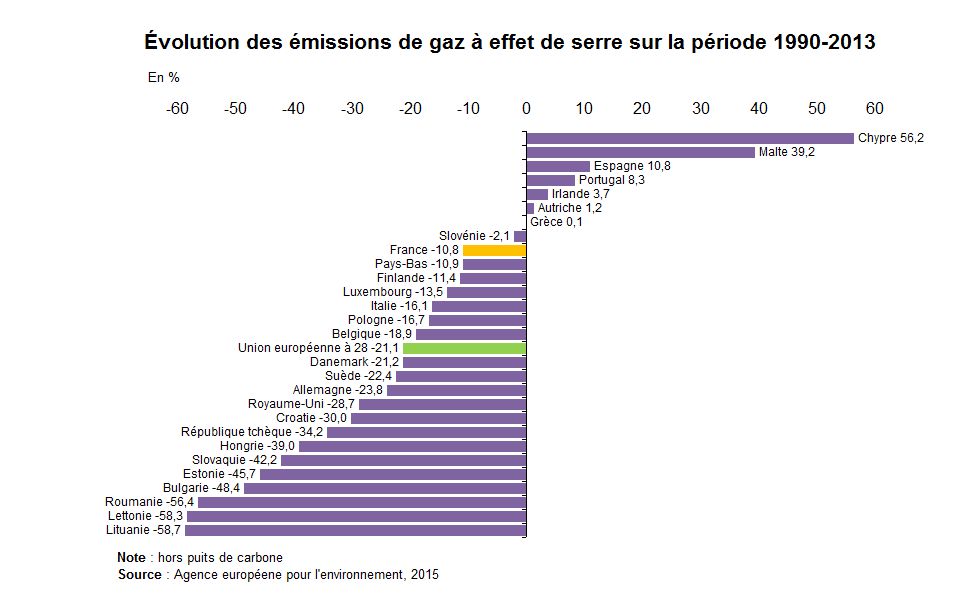

Globalement, avec une baisse de 12 % par rapport à 1990, l’Union européenne a atteint l’objectif de - 8 % qui lui avait été fixé par le Protocole de Kyoto. Au sein de l'UE à 15, l'Espagne, l'Autriche, le Danemark et le Luxembourg n'ont pas atteint l’objectif qui leur avait été fixé par le Protocole de Kyoto.

Pour la période dite "après Kyoto" (post-2012), l’UE-28 a pris un premier engagement de diminuer d’au moins 20 % ses émissions à l’horizon 2020 par rapport à 1990.

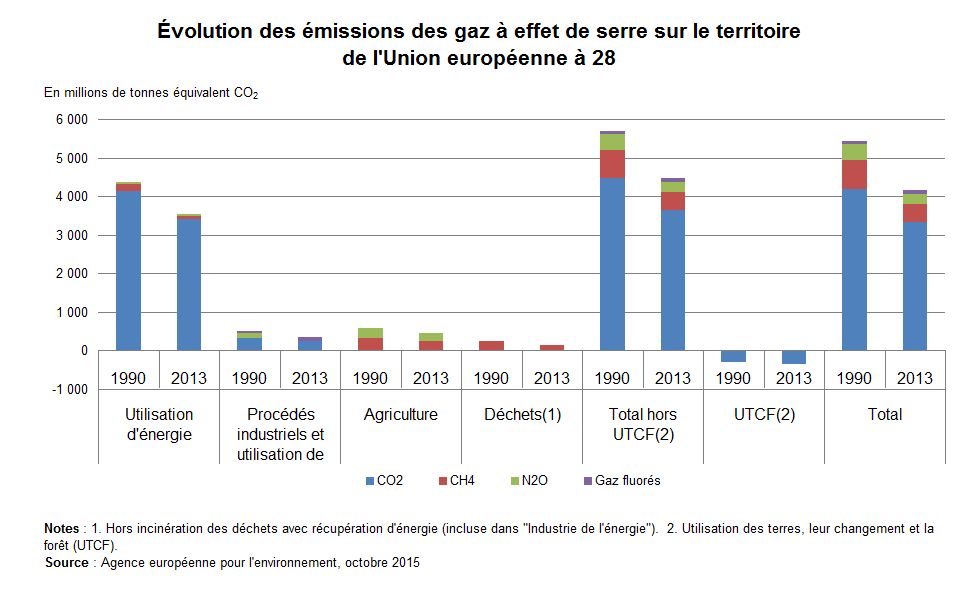

En 2013, l’Union européenne à 28 a émis 4 479 millions de tonnes éq CO2, contre 5 680 millions de tonnes éq CO2 en 1990, soit une baisse de 21,2 %.

![]()

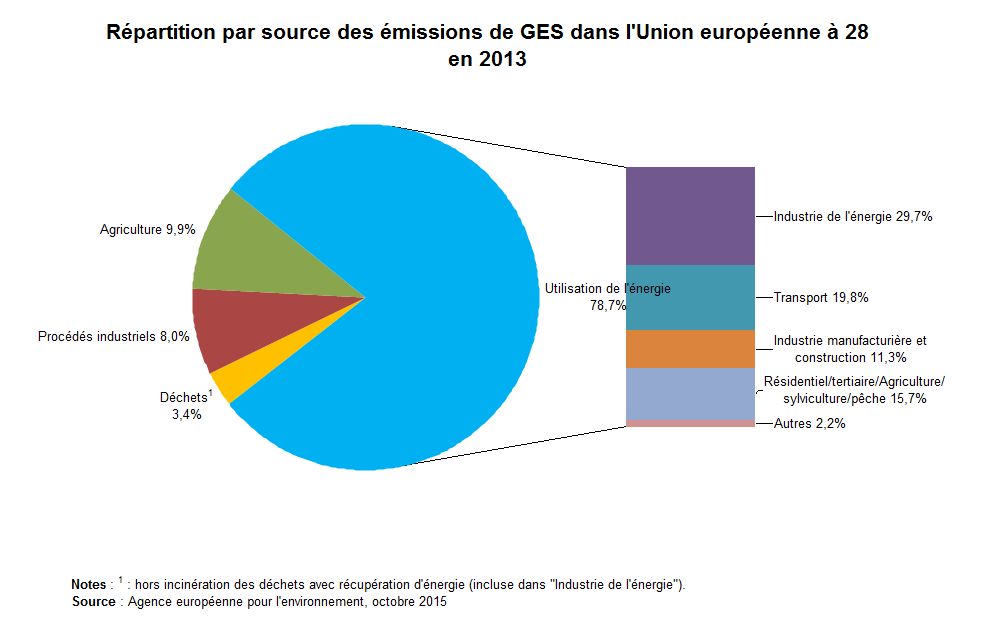

En 2013, la part des émissions de GES dues à l’utilisation de l’énergie représente 78,7 % des émissions totales, soit 3 525,8 Mt équivalent CO2. Elles sont constituées à plus de 97 % de CO2. Ces dernières ont diminué de 19,1 % sur la période 1990-2013. Elles sont issues principalement de la consommation de combustibles et, dans une proportion marginale (3 %), de certaines combustions et fuites engendrées lors de l’extraction, du traitement et de la distribution des combustibles, dites « émissions fugitives ». La contribution des différents secteurs s’établit comme suit :

- Part de l’industrie de l’énergie : 39 % ;

- Part des transports : 26 % ;

- Part du résidentiel/tertiaire (chauffage, climatisation…) et de l’agriculture : 21 % ;

- Part de l’industrie manufacturière et de la construction : 15 % ;

Hors utilisation de l’énergie, l’agriculture/sylviculture est la seconde source d’émission de GES dans l'Union européenne à 28, avec 9,9 % des émissions en 2013. Elles ont baissé de 22,5 % sur la période 1990-2013. Le secteur agricole est le premier émetteur de N2O (78,5 % des émissions en 2013) et de CH4 (50,8 % des émissions en 2013). Les émissions de N2O de ce secteur ont toutefois chuté de 20 % entre 1990 et 2013 et celles de CH4 de l’agriculture, issues de la digestion des ruminants et de la gestion des déjections animales, ont reculé de 24 % sur cette même période.

Hors utilisation de l’énergie, les procédés industriels représentent 8 % des émissions globales de GES en France en 2013. Ces dernières ont baissé de 29,5 % depuis 1990. Entre 1990 et 2013, les émissions de N2O ont chuté de 90 %. Sur la même période, les émissions de gaz fluorés ont en revanche bondi de 60 %..

Les émissions de GES engendrées par les déchets, composées à 90 % de CH4, représentent 3,4 % des émissions.

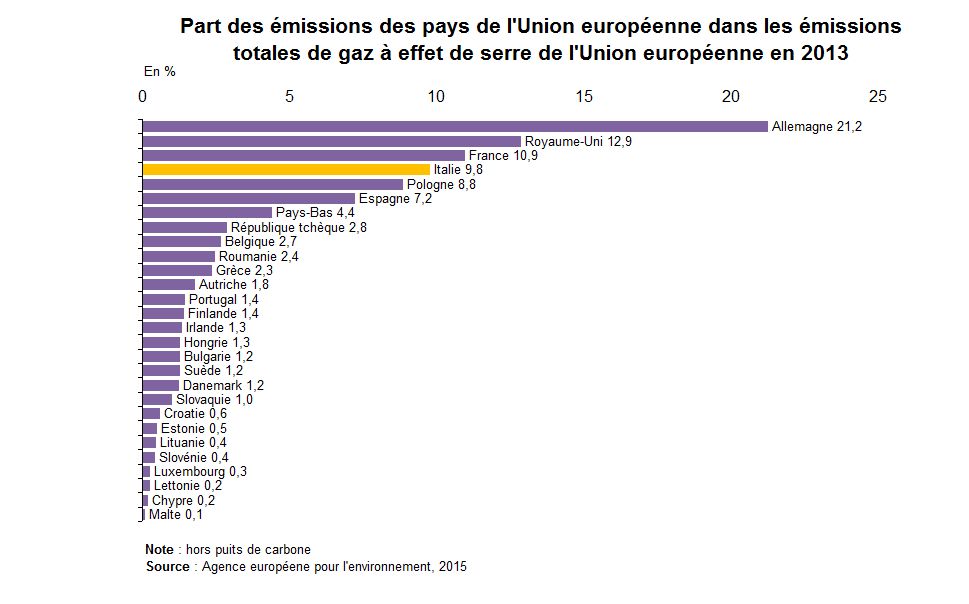

En 2013, l’Allemagne est le premier émetteur de gaz à effet de serre avec plus de 950,7 Mt Éq CO2, soit 21,2 % de l’UE à 28, suivi du Royaume-Uni (12,9 %), de la France (10,9 %) et de l'Italie (9,8 %).

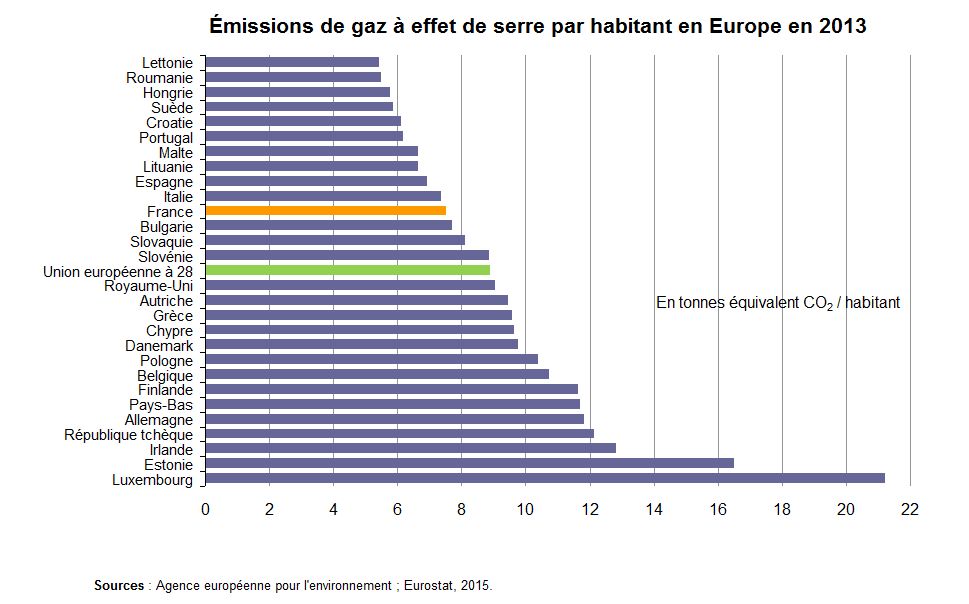

En 2013, le Luxembourg, l’Estonie et l’Irlande sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre par habitant.

![]()

Méthodologie :

Les

différents gaz ne contribuent pas tous à la même hauteur à l'effet de

serre. En effet, certains ont un pouvoir de réchauffement plus important

que d'autres ou une durée de vie plus longue. La contribution à l'effet

de serre de chaque gaz se mesure par son pouvoir de réchauffement

global (PRG). Le PRG se définit comme le forçage radiatif du gaz

(c'est-à-dire la puissance radiative que le gaz à effet de serre renvoie

vers le sol), cumulé sur une durée de 100 ans. Il se mesure

relativement au CO2 (pour lequel il vaut 1) et s'exprime en tonnes d'équivalent CO2.

Pour exprimer les émissions de gaz à effet de serre en tonnes d’équivalent CO2, on pondère les émissions de chaque gaz par un coefficient fonction de son PRG. Ce coefficient est de 1 pour le CO2, de 21 pour le CH4, de 310 pour le N2O, de 23 900 pour le SF6, de 140 à 11 700 pour les HFC et de 6 500 à 9 200 pour les PFC.

Les objectifs du Protocole de Kyoto sont calculés par rapport à une "année de base".

L'UE à 28 ne poursuit pas d'objectif commun au titre du protocole de Kyoto. Malte et Chypre n'ont pas d'objectifs de Kyoto individuels. Pour les pays adhérents à l'UE après 2004, l'objectif individuel par rapport au protocole de Kyoto est fixé à - 8%.

UE-15 : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

UE-28 : UE-15 + Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Croatie.

Sites internet

Sites internet

- Agence européenne pour l'environnement - Rubrique Changement climatique

- Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (Citepa)

Rubrique Air et Climat > Polluant et GES > GES > PRG

- Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Rubrique Énergie et Climat > Effet de serre et changement climatique > Émissions de gaz à effet de serre et constats

Bibliographie

- Les chiffres clé du climat France et monde, édition 2016 - SOeS, Repères, octobre 2015

- Rapport sur l’état et les perspectives de l’environnement en Europe Agence européenne pour l’environnement, mars 2015

Mis à jour le 1/12/2015